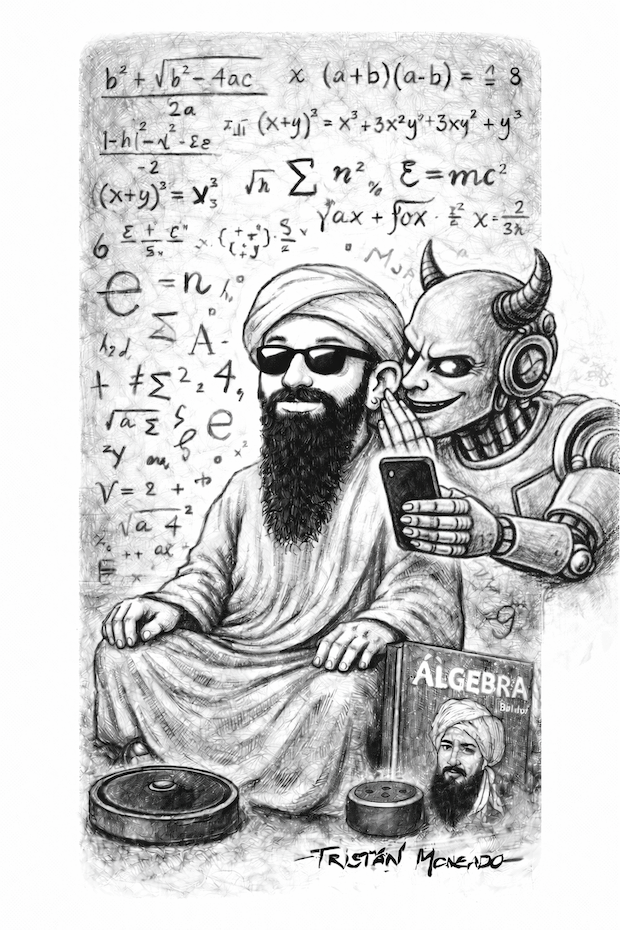

LaguNotas Mentales: Después de todo Baldor tenía razón

Por Daniel Tristán/Kriptón.mx

Hubo una época en la que juré que el libro de Baldor era un castigo bíblico. Un volumen grueso, rancio, con un señor barbón en la portada que parecía juzgarme desde la portada como diciendo: “Algún día me vas a necesitar, muchacho”. Yo, adolescente insolente, le respondía con el único argumento sólido de la juventud: “¡Jamás!”. Jamás iba a usar ecuaciones cuadráticas, jamás iba a despejar incógnitas, jamás iba a aplicar factorizaciones en la vida real. Y durante muchos años, debo admitirlo con cierta satisfacción, tuve razón. No hay fila en el banco que se destrabe con una raíz cúbica. No hay amor que se conquiste despejando una incógnita. No hay renta que se pague con un binomio notable.

Baldor se quedó ahí, acumulando polvo en el anaquel de los recuerdos inútiles, junto a la flauta dulce y al mapa político de Europa antes de la caída del Muro de Berlín.

Hasta hoy.

Los tiempos han cambiado. Hoy entré a una librería y, sin saber muy bien por qué, salí con un Baldor nuevo bajo el brazo. Mismo grueso del libro. Mismo señor barbón. Mismo peso específico de culpa académica. Lo compré como quien compra vitaminas para que los años lo agarren lo mejor parado que se pueda: no porque esté enfermo, sino porque ya sabe que en algún momento la salud fallará.

No lo compré para volverme ingeniero. No lo compré para resolver integrales en una servilleta. No lo compré para impresionar a nadie. Lo compré como quien compra una vacuna.

Una vacuna contra la atrofia cerebral.

Porque el futuro nos alcanzó. Y no llegó caminando, llegó corriendo. Llegó con nombre elegante: inteligencia artificial. Llegó resolviendo problemas, escribiendo textos, componiendo música, haciendo diagnósticos médicos, redactando correos, sugiriendo ideas, corrigiendo errores. Llegó siendo útil, brillante, fascinante. Debo aclarar algo antes de que alguien saque antorchas: no estoy peleado con la tecnología. No estoy peleado con la inteligencia artificial. No soy un ludita con celular. No quiero regresar a la edad de piedra ni escribir columnas con pluma de ganso.

Al contrario: me encanta. La uso. La disfruto.

Lo que me inquieta no es que la tecnología haga cosas. Lo que me inquieta es que nosotros dejemos de hacerlas. Hay una diferencia enorme entre usar una herramienta y entregar el cerebro en comodato. La inteligencia artificial debería servir para hacer las cosas mejor, no para dejar de hacerlas. Para pensar más lejos, no para dejar de pensar. Para ampliar la mente, no para reemplazarla.

Y sin darnos cuenta estamos entrando en una zona peligrosa: la zona cómoda. La zona donde ya no recordamos teléfonos porque el celular los recuerda. Donde ya no sabemos rutas porque el GPS decide. Donde ya no escribimos porque el corrector corrige. Donde ya no pensamos porque alguien más (una máquina, un algoritmo, una nube) piensa por nosotros.

El problema no es la ayuda. El problema es la renuncia.

Por eso hoy, sentado frente a un problema de álgebra que dice algo como “hallar el valor de x”, sentí una emoción rara, casi prehistórica: estaba usando mi cerebro sin intermediarios. Sin buscador. Sin aplicación. Sin botón mágico. Solo yo, el lápiz, el papel y una incógnita burlona.

Me equivoqué tres veces.

Me tardé diez minutos en algo que una máquina resolvería en medio segundo.

Y es que precisamente de eso de trata. Sentí que una parte oxidada del cerebro se desperezaba. Como un músculo olvidado que duele cuando vuelve a moverse. Como una articulación que cruje pero agradece. Resolver ese problema no cambió mi vida, no me dio dinero, no me abrió puertas. Pero me recordó algo fundamental: todavía sé pensar. Y eso, en estos tiempos, ya es casi un acto de resistencia.

Vivimos en una época extraordinaria. Nunca hemos tenido tantas herramientas, tanto acceso, tanta información. Y nunca habíamos estado tan cerca de convertirnos en espectadores de nuestra propia inteligencia. Delegamos cálculos, memoria, escritura, decisiones pequeñas y, poco a poco, decisiones grandes. Primero dejamos que la máquina sugiera qué canción escuchar. Luego qué película ver. Luego qué comprar. Luego qué leer. Luego qué pensar.

Y no es una conspiración. Es comodidad. La comodidad siempre ha sido el mejor anestesiante del pensamiento. No quiero una vida sin tecnología. Quiero una vida con cerebro activo. No quiero competir con la inteligencia artificial. Sería absurdo. Quiero convivir con ella sin volverme un accesorio.

Por eso Baldor hoy no es un libro de álgebra. Es un símbolo. Es una vacuna. Una dosis preventiva contra la flojera mental. Contra la dependencia elegante. Contra esa tentación dulce de dejar que otro piense por mí.

Tal vez nunca vuelva a usar una ecuación en la vida real. Tal vez Baldor siga sin servirme “para nada” práctico. Pero esta vez no lo compré para aprender álgebra. Lo compré para no olvidar algo mucho más importante: cómo se siente pensar. En un mundo donde las máquinas empiezan a hacerlo casi todo, sentarse a resolver un problema inútil es, paradójicamente, un acto profundamente humano.

Y quién lo diría. Resulta que el señor barbón de la portada tenía razón.

Algún día lo iba a necesitar.