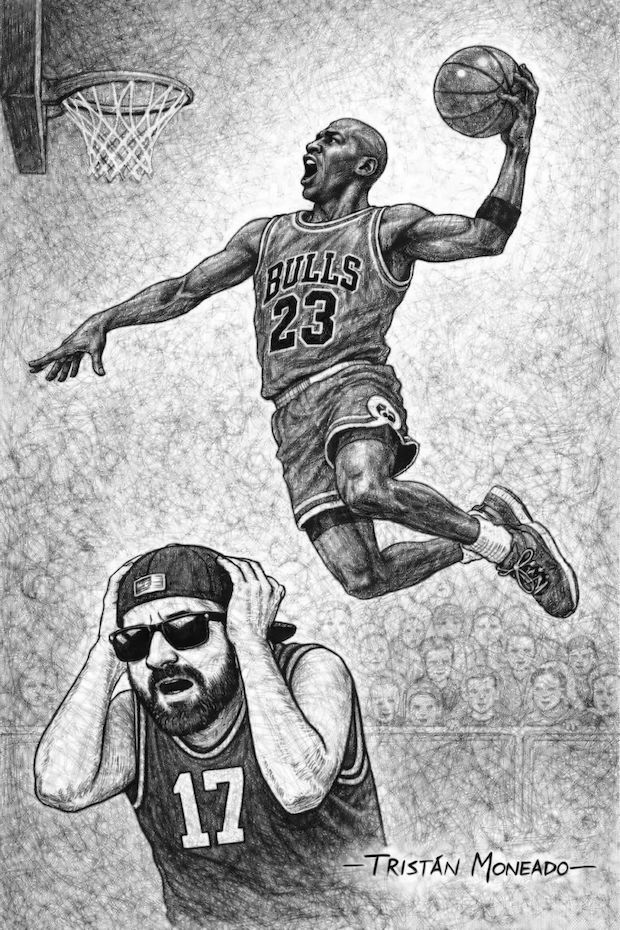

LaguNotas Mentales: El efecto dominó de Michael Jordan

Por Daniel Tristán/Kriptón.mx

Hay un segundo, apenas un parpadeo estirado por la memoria colectiva, en el que Michael Jordan deja de ser un hombre y se convierte en una idea. El Chicago Stadium respira con él. Se escucha el rumor denso de la multitud, ese zumbido eléctrico que no grita todavía pero ya sabe que va a gritar. Jordan camina, no corre, camina hacia su punto de partida como quien mide una herida antes de abrirla. Los hombros sueltos, la mandíbula firme, la mirada fija en ninguna parte. No parece nervioso. Parece concentrado. Como si el mundo se hubiera reducido a una línea blanca pintada en el piso.

Toma el balón con la mano derecha. Lo palmea una vez. Dos. Respira por la nariz, lento, profundo, casi imperceptible. Sus dedos se abren y se cierran como afinando un instrumento. La camiseta le cae recta, sin tensión, el short se mueve apenas con el poco aire que circula en la arena. Hay una calma inquietante en su postura, una serenidad que no es pasiva sino afilada. Sabe exactamente lo que va a hacer. El cuerpo lo sabe antes que la mente.

Arranca. El primer paso es corto, de ajuste. El segundo ya es decisión. El tercero es velocidad. El cuarto es inercia. Cada pisada es un engrane que encaja, una pieza mecánica que se activa. Los brazos comienzan a balancearse, no para lucirse, sino para cargar energía. El torso se inclina apenas hacia adelante, lo justo para que la gravedad crea que puede ganarle. No puede. La respiración se acelera, pero no se descompone. Es un ritmo controlado, como de corredor de fondo en los últimos metros.

Se acerca a la línea de tiros libres. Los ojos no miran el aro, miran el espacio. Ese espacio invisible entre el piso y el cielo donde va a suceder lo imposible. El pie izquierdo se clava en el suelo con una precisión quirúrgica. No hay titubeo. No hay corrección. No hay error. Es un golpe seco, limpio, definitivo. La pantorrilla se tensa. El muslo explota. La cadera se abre. El cuerpo entero se comprime como un resorte y, en el siguiente microsegundo, se libera.

Entonces el mundo se detiene, el tiempo se hace pastoso. Lento…

El aire envuelve su cuerpo. La camiseta flota. El short se infla. El brazo derecho se estira hacia atrás con el balón como si alguien estuviera dibujando una silueta perfecta en el cielo. Las piernas se abren ligeramente, no en desorden, sino en equilibrio. El rostro está serio, casi inexpresivo. No hay sonrisa. No hay gesto de esfuerzo. Hay una concentración fría, una economía de emoción. Los ojos siguen fijos al frente. No al aro: al destino.

Durante ese instante suspendido, Jordan no sube: se queda. No avanza: habita las alturas. El tiempo parece respetarlo. La gravedad parece dudar. El público contiene el aliento, aunque no lo sabe. Hay miles de pequeños detalles que nadie ve pero que están ahí: la vena del cuello marcada, el antebrazo rígido, los dedos extendidos como garras elegantes, el leve giro de muñeca preparándose para el final.

La clavada llega como una conclusión lógica. No como un estallido. El brazo baja, el aro recibe, la red se estira. No hay violencia, hay autoridad. Es un gesto limpio, casi educado. Jordan desciende, cae, recupera el paso, camina. Como si nada. Como si no acabara de cambiar la historia del deporte.

Ese es el momento.

Ahí nace el efecto dominó. Porque esa imagen no se queda en la duela. Se imprime en la retina colectiva. El inconsciente del mundo registra esa silueta: el cuerpo abierto, el brazo arriba, el balón como extensión natural del cuerpo del atleta. Años después, millones creerán que de ahí salió el logo Jumpman, que esa figura exacta fue la plantilla, cuando en realidad no fue así. La fotografía original vino de un estudio, de una pose, de una campaña previa. Pero la mente humana no obedece archivos, obedece emociones. Y la emoción verdadera está en 1988, en Chicago, en ese salto ejecutado para coronarse como campeón del Slam Dunk y condenar a Dominique Wilkins como el mejor perdedor de la historia.

La fórmula se activa sin que nadie la escriba: marketing + mito + verdad física = religión. La verdad física es que sí voló. El mito es que parecía no tocar el mundo. El marketing es que alguien supo capturar eso y repetirlo hasta volverlo símbolo. Y la religión es lo que vino después: la fe ciega en un nombre, en una marca, en una silueta.

No fue solo una clavada. Fue un acto fundacional. A partir de ahí, Jordan dejó de ser únicamente un jugador extraordinario y se convirtió en un concepto exportable. En un lenguaje visual. En una promesa. Cada tenis, cada anuncio, cada logo, cada niño intentando brincar desde la línea en una cancha de barrio es una ficha más del dominó cayendo. Una tras otra. Sin detenerse.

Ese salto no terminó cuando sus pies tocaron el piso. Sigue cayendo. Sigue empujando. Sigue haciendo ruido en cadena. Porque hay momentos que no pertenecen al pasado: pertenecen al sistema. Y Michael Jordan, suspendido en el aire en 1988, es uno de ellos.