LaguNotas Mentales: Todos matamos al Pirata de Culiacán

Por Daniel Tristán/Kriptón.mx

Están por cumplirse ocho años del asesinato del Pirata de Culiacán, y su nombre todavía flota en la memoria digital del país como una sombra incómoda de lo que fuimos y, peor aún, de lo que seguimos siendo. No es necesario recordarlo con detalles; su historia está incrustada en la cultura popular mexicana como un eco de risas que se transformaron en disparos. Era un joven que convirtió su ebriedad y su desparpajo en espectáculo, un personaje que sin proponérselo encarnó el absurdo de una generación que encontró en la cámara del celular un espejo donde buscar aprobación. Su muerte fue la consecuencia predecible de un país que confunde el entretenimiento con el vacío.

Lo que resulta más inquietante que su destino es lo que su existencia revela de nosotros. El Pirata de Culiacán no fue una anomalía, sino un síntoma. Su ascenso meteórico, construido sobre frases virales, borracheras y provocaciones, no fue obra de un genio del marketing ni de un algoritmo particularmente sofisticado: fue el resultado de un público dispuesto a mirar, a compartir y a reír. En el fondo, él sólo hizo lo que millones de jóvenes hacen todos los días: intentar ser vistos. La diferencia es que en su caso, la atención llegó como una avalancha imposible de controlar, y lo que parecía fama terminó siendo exposición. México lo observó con la fascinación morbosa de quien mira un accidente en cámara lenta, sabiendo que tarde o temprano llegará el golpe.

Detrás del personaje había un muchacho de carne y hueso, nacido en un entorno donde el futuro no se planifica, sino que se sobrevive. Pobreza, abandono, adicciones, falta de acceso a salud mental: las coordenadas de siempre. Su historia podría haberse contado miles de veces con otros nombres, en otros barrios, en otras pantallas. Pero fue él quien, en plena era del boom digital, se convirtió en caricatura nacional. Y no por mérito, sino por ausencia: ausencia de apoyo, de educación, de estructura. El Pirata no fue el producto de una época de abundancia, sino de un país que lleva décadas fabricando desesperación. Su búsqueda de validación no fue excepcional; fue el reflejo extremo de una necesidad colectiva: ser alguien, aunque sea a costa del ridículo.

Esa es quizás la parte más incómoda de esta historia. Porque mientras lo observábamos autodestruirse en directo, el país entero participaba del espectáculo. Cada vez que un video suyo circulaba, cada vez que alguien repetía sus frases en tono de broma, el público se convertía en cómplice. Lo que comenzó como diversión terminó como sacrificio, y el escenario no fue un foro ni un estadio, sino la red social. La tragedia del Pirata es también la tragedia del público: la de una sociedad que necesita víctimas visibles para recordar que algo anda mal, pero que se niega a verse a sí misma en ese espejo. Lo que se aplaudía no era su alegría, sino su descontrol. Lo que se compartía no era su carisma, sino su caída.

La pregunta que surge entonces es inevitable: ¿por qué damos tanta importancia a personajes como este? Tal vez porque encarnan, con brutal honestidad, las contradicciones que nos cuesta admitir. El Pirata fue una parodia viva del éxito inmediato, del ascenso sin esfuerzo, de la fama como único camino posible hacia la existencia. En un país donde la movilidad social es casi un mito, la viralidad se convierte en la nueva forma de ascenso. El joven que no puede aspirar a estudiar, a comprar una casa o a encontrar un empleo digno, puede al menos convertirse en meme. El costo, claro, es su dignidad. Pero la risa colectiva actúa como anestesia: nadie piensa en las causas mientras el espectáculo continúa.

Lo que a menudo se olvida es que el Pirata de Culiacán no fue sólo un bufón digital; fue también un símbolo trágico de un sistema que convierte la precariedad en contenido. Su lenguaje, su forma de vestir, su forma de morir: todo fue procesado, editado, monetizado. Y cuando el desenlace llegó, la noticia se consumió con el mismo apetito con que se había compartido su fama. El ciclo se cerró con eficiencia quirúrgica: creamos al ídolo, lo usamos, lo destruimos y luego lo olvidamos. Pero no sin antes subirlo al pedestal de los “personajes inolvidables”. Esa es la ironía: los convertimos en inmortales por las razones equivocadas.

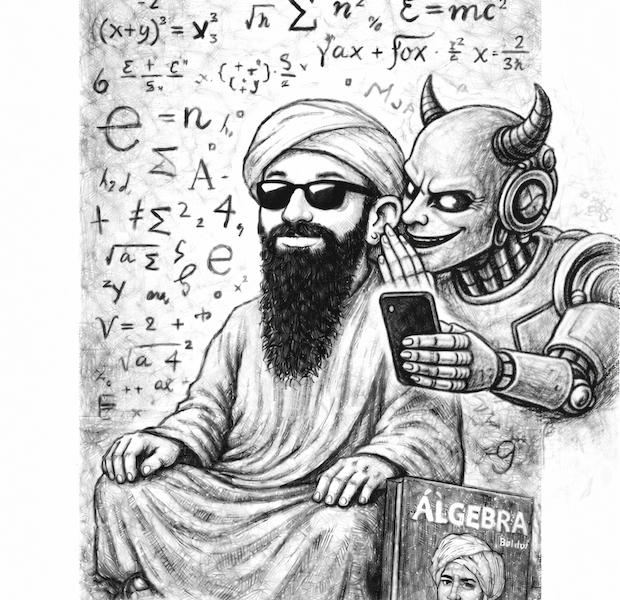

Han pasado ocho años y el mundo ha cambiado a una velocidad que el Pirata no habría alcanzado a imaginar. Hoy, en la era de la inteligencia artificial, su rostro podría ser recreado en segundos, su voz imitada, sus frases reanimadas por un algoritmo. La tragedia ya no necesitaría cuerpo ni sangre: bastaría una simulación. La cultura del entretenimiento ha evolucionado hasta el punto de que ni siquiera hace falta que el protagonista exista. Las máquinas ya pueden generar los nuevos “Piratas”, con risas, gestos y errores diseñados para la viralidad. Y sin embargo, el público sigue siendo el mismo: sediento de historias que confirmen su propia descomposición. Hemos avanzado tecnológicamente, pero moralmente seguimos anclados en la misma pulsión primitiva: la fascinación por ver caer a quien acabamos de elevar.

El pedestal del Pirata no es un lugar físico, sino simbólico. Es el espacio donde colocamos a todos aquellos que nos permiten sentirnos superiores por contraste. Aplaudimos su exceso porque nos hace sentir sobrios; celebramos su fracaso porque nos hace sentir cuerdos. Pero en el fondo, lo que nos atrae es el reflejo de nuestra propia vulnerabilidad. El Pirata no fue el único ni será el último: cada semana surge un nuevo nombre, una nueva cara, un nuevo “personaje viral” que repite el mismo ciclo. Cambian las plataformas, cambian los formatos, pero la estructura es idéntica. Y en el fondo, todos participamos del ritual: reír, compartir, olvidar.

El problema no es que existan personajes así; el problema es que los necesitamos. Nos sirven para distraernos del deterioro estructural que preferimos no ver: la falta de educación, la ausencia del Estado, la normalización de la violencia. Mientras el país se desmorona, las redes ofrecen una narrativa paralela donde todo es entretenimiento. Pero la risa tiene un precio, y cada tanto la realidad nos lo recuerda con la brutalidad de un balazo. El Pirata fue un aviso que nadie quiso leer: una advertencia sobre el tipo de sociedad que estamos construyendo. No la del narcotráfico como espectáculo, sino la del dolor convertido en contenido.

Hoy, cuando la tecnología puede recrear vidas enteras y borrar fronteras entre lo real y lo falso, el caso del Pirata adquiere un nuevo matiz. Su historia es una especie de prólogo del presente: un anuncio de lo que vendría cuando la validación virtual se convirtiera en el motor principal de la existencia. Si en su tiempo bastaba un teléfono y una botella para volverse famoso, hoy basta un filtro y una frase diseñada para el algoritmo. La esencia no ha cambiado: seguimos premiando la imprudencia, glorificando la ignorancia y confundiendo exposición con importancia. Cada “nuevo Pirata” que surge en redes no es una casualidad: es una consecuencia.

No hay redención posible en este tipo de historias, porque la sociedad no busca redención; busca entretenimiento. Y mientras el espectáculo funcione, la maquinaria seguirá girando. El Pirata de Culiacán no fue el origen del fenómeno, pero sí su metáfora más brutal: un joven que se convirtió en reflejo de la cultura que lo devoró. Ocho años después, su nombre sigue siendo incómodo, no por lo que hizo, sino por lo que revela. Porque en el fondo, su historia no habla de él, sino de nosotros. De un país que aprendió a fabricar ídolos desechables, que los sube al pedestal con un dedo y los derriba con el mismo gesto. De una sociedad que aplaude la tragedia porque teme el silencio.

El pedestal sigue ahí, vacío y brillante, esperando al próximo en turno.