LaguNotas Mentales: Si todos tuvieramos un gatito

Por Daniel Tristán/Kriptón.mx

El 10 de octubre pasa cada año como si nada. Un día más en el calendario, perdido entre memes, pendientes y facturas. Sin embargo, esa fecha, el Día Mundial de la Salud Mental, debería ser tan importante como el 14 de febrero o el 12 de diciembre. Porque, mientras unos celebran el amor y otros la fe, la mente, ese órgano invisible que gobierna todo lo que somos, sigue siendo la gran descuidada.

Y lo pagamos caro.

Vivimos en la era del ruido y del cansancio, de las pantallas que nunca se apagan y del “todo bien” automático. Nos levantamos cansados, comemos con culpa y dormimos con ansiedad. Y lo más preocupante es que hemos aprendido a llamar “normalidad” a este desgaste colectivo. Si alguien va a terapia, todavía se le mira como si confesara un crimen. “Yo no estoy loco”, dicen, como si cuidar el cerebro fuera sinónimo de rendirse.

La Organización Mundial de la Salud calcula que más de 280 millones de personas en el mundo padecen depresión. La ansiedad, esa compañera silenciosa, afecta a más del 40 % de los trabajadores. Los suicidios aumentan, sobre todo entre los jóvenes. Pero la conversación social no cambia: seguimos repitiendo frases hechas como “échale ganas” o “todo pasa”. Frases que no curan, solo silencian.

Hoy, el enemigo no lleva uniforme ni bandera. Es invisible, intangible y está en todos lados: el estrés. Se infiltra en los correos sin leer, en las notificaciones que nunca paran, en los plazos que siempre vencen mañana. Peleamos una guerra diaria sin saberlo, y la estamos perdiendo porque nadie nos enseñó a reconocer al enemigo.

El estrés nos enferma, nos vuelve impacientes, nos hace odiar el tráfico, al jefe, al vecino, al país. Y sin embargo, seguimos creyendo que el problema es “afuera”. Que el otro es el culpable. Pero, ¿qué pasaría si entendiéramos que el verdadero campo de batalla está en la cabeza?

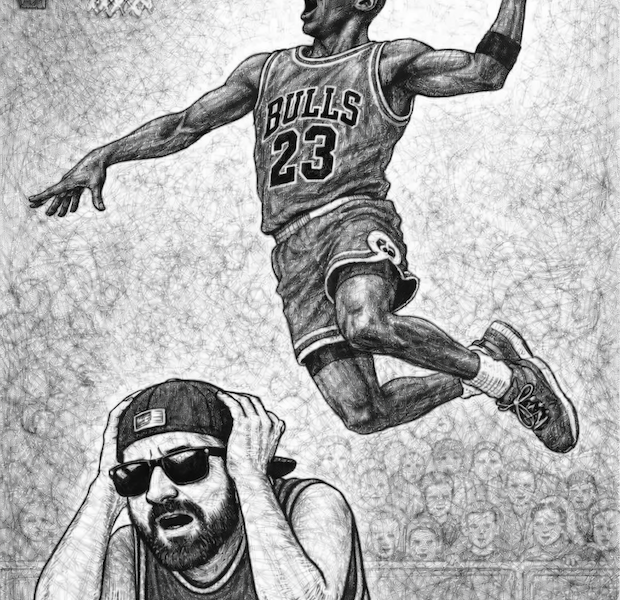

Aquí entra mi teoría, no científica, pero más lógica que muchos tratados de psicología contemporánea: si todo el mundo tuviera un gatito, tuviera sexo diario y fuera a terapia, en el mundo no existirían las guerras.

Sí, lo digo en serio.

Un gatito enseña empatía: te obliga a cuidar, a observar, a detenerte un segundo en medio del caos para ver cómo ese pequeño ser ronronea como si el mundo aún fuera un lugar amable. El sexo -consensuado, sano, real— libera oxitocina, endorfinas, serotonina. Química pura de la felicidad. Y la terapia, bueno, la terapia te enseña que no eres tan especial en tu sufrimiento, que lo que duele se puede entender, y lo que se entiende, se alivia.

Si combináramos esos tres elementos, tal vez habría menos balas y más abrazos, menos odio y más pausa. Pero claro, suena más fácil invadir un país que hacer introspección.

En México, menos del 10 % de la población acude regularmente a terapia psicológica. No porque no lo necesite, sino porque la salud mental sigue tratándose como un lujo, no como una necesidad. En los consultorios públicos hay listas de espera interminables. En los privados, el costo de una sesión equivale a llenar el tanque de gasolina. Y así vamos, con el coche lleno pero el alma en reserva.

Peor aún, no hay educación emocional desde la infancia. Nos enseñan matemáticas, gramática, religión… pero nadie nos enseña a nombrar lo que sentimos. No sabemos qué hacer con la tristeza, la ira o la frustración. Así que la guardamos, la empujamos hacia el fondo, hasta que explota en forma de insomnio, gastritis o gritos en el tránsito.

Deberíamos entender que la terapia no es solo para “arreglar” lo roto, sino para evitar rompernos. Que ir al psicólogo no es señal de debilidad, sino de inteligencia. Que un país que no invierte en salud mental está condenado a seguir generando ciudadanos ansiosos, violentos, desconectados.

Vivimos en un mundo que glorifica la productividad y desprecia la calma. Nos medimos en función de lo que hacemos, no de cómo estamos. “No tengo tiempo” se convirtió en la frase más triste del siglo XXI. Nos robamos horas de sueño, comidas, afectos. Aceleramos tanto que ya no distinguimos entre vivir y sobrevivir.

La consecuencia es una humanidad que se siente más sola que nunca, aunque esté hiperconectada. Somos generaciones enteras que prefieren postear su ansiedad antes que hablarla. Que buscan paz interior en un tutorial de YouTube. Que creen que la felicidad se compra en mensualidades.

Y así, entre algoritmos y autodiagnósticos, llegamos al 10 de octubre sin saber por qué se conmemora. Algunos lo confunden con el Día del Taco o el del Árbol. Porque, aceptémoslo, pensar en la mente sigue siendo incómodo. Y lo incómodo se evita.

Hablar de salud mental no es hablar de locura, es hablar de humanidad. Nadie está exento. Todos, en algún momento, tocamos ese borde de la desesperación. Lo que cambia es si tenemos herramientas o no para volver del abismo.

La prevención del suicidio empieza con una conversación. Con preguntar de verdad “¿cómo estás?”, no como saludo de trámite. Empieza con permitirnos llorar sin vergüenza, descansar sin culpa, decir “no puedo” sin sentirnos derrotados.

La salud mental debería ser una política pública tan seria como la vacunación o el combate al hambre. Porque, sin mentes sanas, no hay sociedades sanas. No hay arte, ni ciencia, ni futuro posible.

Tal vez mi teoría del gatito, el sexo y la terapia parezca una broma, pero esconde una verdad sencilla: necesitamos volver a lo básico. A lo que nos conecta con la vida, con el cuerpo y con el afecto. Necesitamos más silencio, más ternura, más sentido.

Cuidar la mente no es una moda ni un privilegio; es un acto político, una rebelión contra el sistema que nos quiere cansados, distraídos y consumiendo.

Este 10 de octubre —y ojalá cada día— recordemos que la salud mental no es un hashtag ni un eslogan de campaña. Es lo que separa la vida plena de la mera supervivencia.

Así que, por favor, cuídense. Adopten un gato. Tengan sexo. Vayan a terapia.

El mundo se los agradecerá.